“Por favor, escuchen: mi hermana se muere. Si alguno de los presentes tiene el tipo de sangre O negativo, les pido que vayan ahora mismo al sanatorio del Rosario. Es muy urgente. No se preocupen de pagar y vayan corriendo cuanto antes, por favor. Gracias.”

Caía así la noticia cual tormenta a la hora del vermut empapando un viernes de estío. Era la década prodigiosa de un siglo veinte cambalache-problemático-y-febril, como recitaban los trovadores del tango desde su memoria de gramolas cuando se hizo el silencio a una orilla del Pisuerga.

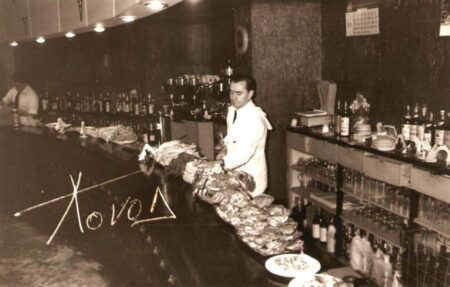

Las cañas del “Trébol” se acabaron en trago urgente, pues no era cuestión de desperdiciar la ambrosía, dejando una espuma temblorosa de suspiro interrogante deslizarse sobre la vieja barra de madera. Una gran parte de los comulgantes, en recién estrenado estatus desarrollista, apuraba nécoras y gambas muy inadvertidos de cuál podría ser su grupo de sangre. Quizá los más veteranos sí, claro, componentes de viejas guardias malheridas que en su lucha desde un pretérito imperfecto, tenían experiencia en donaciones que les habían entronizado en sillas de dolor. En todo caso, en aquel día, todos formaban un mosaico del pueblo que, interrumpido su vermut intergeneracional y alegre, formó su improvisada cofradía, procesionando arremangados y sin capirote.

Dicen las crónicas, exageradas por el recuerdo y la tensión, que la legión de donantes cortó la calle. Más bien la cosa quedó en que la fila doblaba la esquina como en una espera de estreno de temporada. Un éxito de convocatoria, teniendo en cuenta que les esperaba un pinchazo y, ya se sabe que muchos, cuando ven la aguja, miran para otra parte. El ejército aborigen que forman los buenos alternadores de la tierra, se hacía paso así: paciente y entusiasta hacia una clínica, hoy desaparecida, que en muchos casos descubriría el código íntimo del líquido vital en clave alfanumérica. Códigos inalterables incluso ante el alboroto con que las cañas ingeridas, en hora tan santa, anhelaban hacerse parte cómplice hacía un interior tan solidario.

La mujer que esperaba en la segunda planta había perdido muchos litros de vida en unas jornadas con vocación de cuenta atrás. Preñada, pálida y vampirizada por la soberbia de una bata blanca. El galeno, incapaz de asumir culpa alguna, dictaba pena capital para las dos vidas en juego mientras buscaba coartadas de sangre y fórceps para solventar su error. Una sangre, escasa de por sí, que iba acompañada de un negativo que la dotaba de vocación martirial, de esa que permite donar a todos sin poder recibir de casi ninguno. Y los fórceps…para el narrador.

Pasaron brazos amoratados en caras sonrosadas ante enfermeras vocacionales y monjas con prisas murmurando misterios. Una urgencia de jeringuillas provocaba desmayo a algún alma impresionable a las transfusiones. Las estadísticas iban a nuestra contra hasta que, como un partido que busca la prórroga, la sorpresa empezó a desmentir al destino. Los equipos médicos no salían de su asombro: no era posible que, sin selección previa, se hubieran acertado a reunir a tantos donantes con grupo similar de sangre proscrita en gran poco tiempo.

Y piensa el narrador, desde la memoria protagonista de lucha épica y tenaz, que la fraternidad y la cerveza obraron el milagro. Y tiene mérito, claro, que en un país ya muy dejado a la secularización, en una época muy posconciliar donde la milagrería, y más si es popular, está mal vista por los representantes del Logos encarnado, que un zumo de cebada diera a la sangre una generosidad alterada, cuasi mística cambiando un código de intercambio vulgar de A, B etc por un círculo en negativo era casi impensable, pero aquí estoy yo para contarlo.

“¿Entonces, su madre salió bien y sin ningún problema?” La sonrisa de mi doctora de atención primaria resplandece enmarcada por una media melena. “Me alegro, es muy raro, pero puede ser”, comenta con gesto escéptico. “¿Y cómo explica usted esto?”

Ha escuchado paciente mi relato mientras sostiene dos hojas con mis análisis rutinarios donde, asteriscos incómodos, rubrican algunas cifras con exclamación de alerta.

Respondo, como testigo presencial de aquella jornada, que sí, que mi madre salió de aquella con hepatitis, anemia y un churumbel cabezón y cabezota entre sus brazos. Desde entonces tengo las analíticas alteradas. “Ya ve”, sigo comentándole, “de verdad, no crea que consumo mucho, desde luego no tanto como puede deducirse de esas gráficas que me enseña. Unas gráficas que parecen un informe de mercado de divisas en un día aciago. Mi ácido úrico y el colesterol están siempre alterados por el de recuerdo y homenaje a la herencia de aquellos héroes, gente solidaria, generosa y valiente que interrumpieron su vermú para darnos vida a los dos, y adicción a la cerveza al cabezón. ¿Qué puedo hacer yo, más que estar agradecido y seguir fiel a mi destino?”

Sonríe la doctora suspirando. Le cuento la historia siempre que nos vemos y yo sé que la encanta. Entonces mira la hora y dice: “Venga, le invito a un caña” Acepto, cómo no, ya lo he dicho, soy fiel a mi destino.